哈医大二院普外科崔云甫教授研究团队在胆管癌研究领域取得最新进展,研究成果论文“A Circular RNA, Cholangiocarcinoma-Associated Circular RNA 1, Contributes to Cholangiocarcinoma Progression, Induces Angiogenesis, and Disrupts Vascular Endothelial Barriers”发表于肝脏病学领域权威期刊Hepatology,影响因子17.425,被ESI统计为全球Top 1%高被引论文。早在2018年崔云甫教授团队骨干徐艺博士在国际首次报道调控胆管癌进展的环状RNA:circ_0001649,此次研究成果也是继崔云甫教授团队报道世界首个调控胆管癌进展的环状RNA后又一重大原创性突破。该项研究为分子水平探索胆管癌早期筛查寻找到新的突破点。

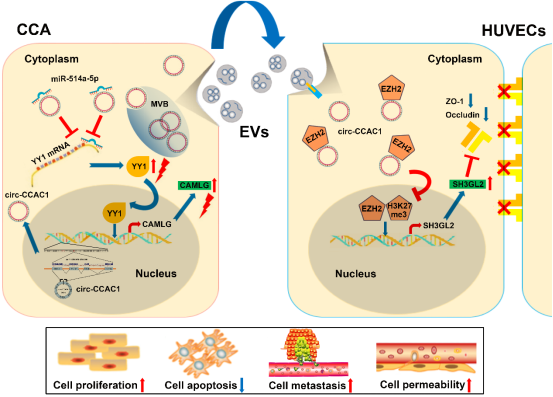

Circ-CCAC1在胆道肿瘤微环境中的分子调控网络示意图

《Hepatology》(肝脏病学)是美国肝病学会(AASLD)会刊,是国际肝脏病学领域顶尖杂志。崔云甫教授团队利用前期胆管癌组织、胆汁外泌体环状RNA测序,筛选出胆管癌病人胆汁外泌体和肿瘤组织中共同高表达的环状RNA:circRNA_102064。利用课题组十余年来建立的胆管癌组织、胆汁样本库明确其作为胆管癌诊断标志物和独立预后靶标的潜力,并将其命名为circ-CCAC1,即“胆管癌相关环状RNA-1”,该分子是目前首个也是唯一一个由中国人命名的环状RNA分子。

普外科主任崔云甫教授

徐艺副教授

该研究通过生物信息学、分子生物学、实验动物学等多种实验方法于组织、细胞、分子水平建立了circ-CCAC1在胆管癌和血管内皮细胞中的调控网络并揭示其作用机制。明确了circ-CCAC1通过miR-514a-5p/YY1/CAMLG信号轴促进胆管癌进展的作用机制,揭示了circ-CCAC1通过外泌体进入微血管内皮细胞,破坏血管内皮屏障,诱导血管新生,重塑肿瘤微血管预转移龛,证实了circ-CCAC1通过结合EZH2并阻滞其核易位,调节SH3GL2/ZO-1/Occludin信号通路以增加微血管内皮细胞通透性。

崔云甫教授始终践行CDR范式(Clinic-Driven Research,临床问题驱动型研究),这种范式引导临床医生以实际临床问题为导向,把临床问题分析定义为科学问题或是技术问题来进行学术研究。同时,力求基础研究有效实现临床转化。胆汁样本相对血清或细胞上清浓稠且富含杂质,传统超高速离心法并不适合胆汁外泌体提取,通过实践总结,崔云甫教授团队首次提出“改良超高速离心法”用于人胆汁外泌体提取,解决了外泌体因浓稠富含杂质而提取困难的难题。

崔云甫教授团队以“改良超高速离心法”为依托,外泌体及环状RNA卓越的稳定性为基础,在本研究中率先提出“胆汁—外泌体—环状RNA”策略作为肝外胆管癌诊断标志物的理论优势与研究潜力,以期突破目前临床对肝外胆管癌早期诊断的困局,以该理论为准绳,本研究中首次证实胆汁外泌体circ-CCAC1对肝外胆管癌诊断的独特优势与潜在临床应用价值。

据哈医大二院普外科主任崔云甫教授介绍,黑龙江省地处东北腹地,稻田水网纵横,人民喜食生鱼,易感染肝吸虫,流行病学调查显示,黑龙江省肝吸虫感染率居高不下,特别是地处松花江与嫩江交汇处,境内支流、河岔众多的佳木斯、肇源等地,感染后虫体长期寄生于胆道,导致胆管上皮炎症、腺瘤样增生,进而诱发胆管癌,WHO已将肝吸虫感染列为胆管癌的I类致癌因素,因此,黑龙江省是我国胆管癌发病率较高的地区之一。

胆管癌按发病部位分为肝内胆管癌和肝外胆管癌。根治性手术仍是唯一治愈胆管癌的方法,但由于缺乏有效的早期诊断手段,多数胆管癌患者确诊时已处于局部进展期或发生远处转移。鉴于早期胆管癌的无声进展和高转移率,积极寻求胆管癌预警的生物学标志物,在分子水平探索胆管癌早期筛查新理论和新靶点,已成为胆管癌研究领域亟待攻克的科学问题。