处暑是秋季的第二个节气,该节气标志着暑气逐渐消退、天气转凉,所以科学防护必不可少,哈医大二院中医科建议您结合季节过渡特点调整饮食、作息、运动并配合穴位按摩。

一、饮食:滋阴润燥,少辛多酸

1.多吃润肺润燥食物:如银耳、百合、梨、莲子、山药、冬瓜、莲藕等,可煮成银耳百合汤、雪梨水,或清炒或蒸制,减少津液消耗。

2.少辛多酸护脾胃:少吃辛辣刺激(如辣椒、生姜、花椒),避免加重秋燥;适当吃酸性食物(如葡萄、山楂、苹果),帮助收敛肺气,同时促进脾胃消化(夏季贪凉易导致脾胃功能减弱)。

3.忌生冷、防“贴秋膘”过量:处暑后气温下降,生冷食物(如冰饮、凉菜)易刺激肠胃,需减少摄入;“贴秋膘”需循序渐进,初期以清淡滋补为主(如瘦肉、鸡蛋、豆制品),避免突然大量吃油腻食物增加脾胃负担。

二、作息:早睡养阴,适当“秋冻”

1.早睡早起,养足阴气:秋季应“早卧早起,与鸡俱兴”,建议22:30前入睡(比夏季稍早),帮助滋养阴气;早晨适当早起,可呼吸新鲜空气,促进肺气舒展。

2.适当“秋冻”,不盲目添衣:处暑初期早晚凉、中午热,可遵循“上薄下厚”原则(上身衣物稍薄,下肢穿长裤防凉),避免过早穿厚衣导致身体“藏热”,但需注意:老人、小孩、脾胃虚弱或有基础疾病(如关节炎)的人群,需及时添衣,避免受凉。

三、运动:温和敛气,避免大汗

1.选温和运动:推荐散步、慢跑、瑜伽、太极拳等,运动强度以“微微出汗”为宜,避免大汗淋漓(汗液过多易导致津液流失,加重秋燥)。

2.避开早晚寒凉时段:处暑早晚气温较低,建议选择上午9-10点或下午4-5点(阳光较充足、气温较适宜)运动,运动后及时擦干汗液、添衣,防受凉。

四、穴位按摩:滋阴润燥、调和肺气

1.肺俞穴:润肺防燥,缓解秋燥不适

功效:肺俞是肺的背俞穴,能调理肺脏功能,改善处暑后因秋燥引发的干咳、咽干、皮肤干燥等问题,同时增强肺部抵抗力。

位置:背部第3胸椎棘突下,旁开1.5寸(约两横指宽),左右各一。

2.太渊穴:补肺益气,调和呼吸

功效:太渊是肺经的“原穴”,能滋养肺阴、补充肺气,缓解处暑后常见的气短、乏力、咳嗽少痰等症状。

位置:腕横纹外侧端,桡动脉搏动处(伸手掌心向上,在手腕横纹靠近拇指侧的凹陷中)。

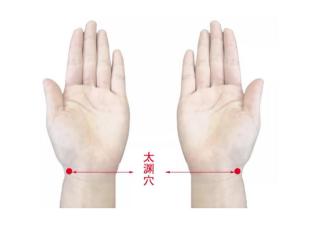

3. 太溪穴:滋阴补肾,防燥伤阴

功效:处暑后燥气渐盛,易“耗伤阴液”,太溪是肾经的“原穴”,能滋阴补肾、滋养全身阴液,缓解口干、眼干、皮肤干燥等问题,同时增强免疫力。

位置:内踝尖与跟腱之间的凹陷处(踮脚时,内脚踝下方的凹陷中)。